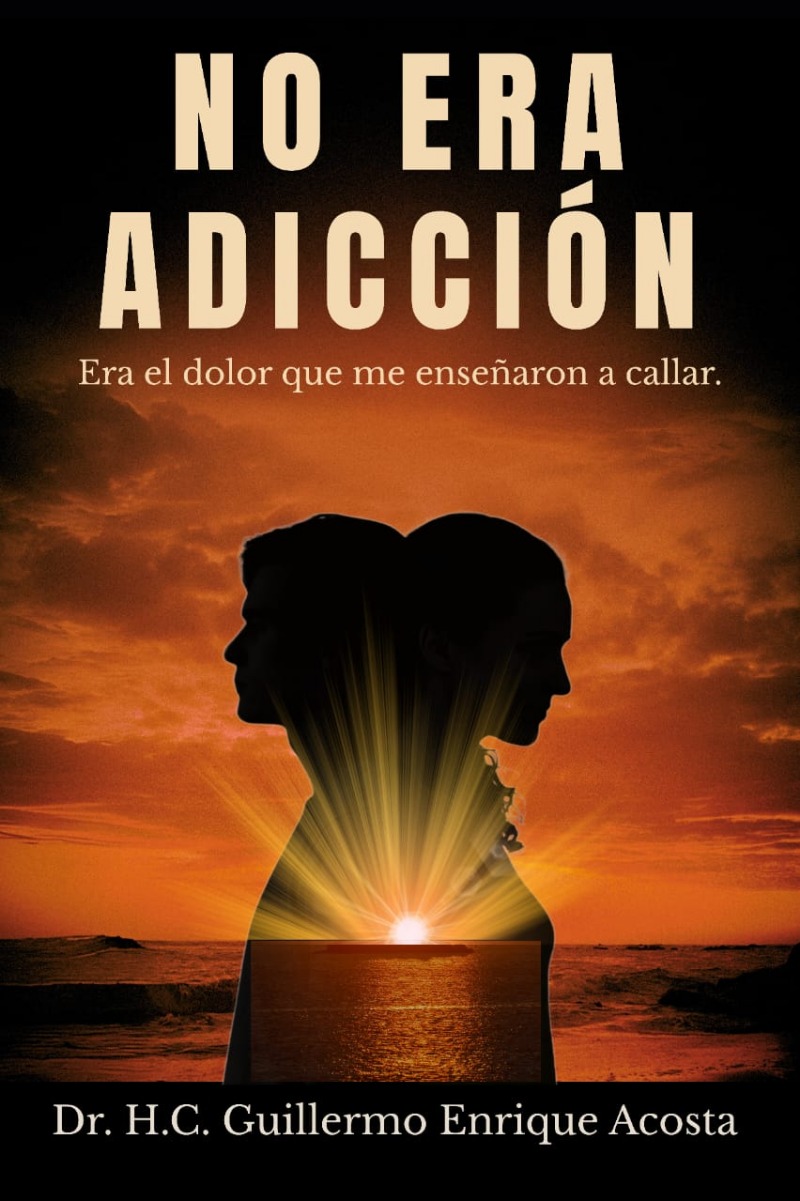

No era adicción

era el dolor que me enseñaron a callar

Editorial:Acosta Mejía, Guillermo Enrique

Materia:Intereses generales en lectura

Público objetivo:General

Publicado:2025-09-02

Número de edición:1

Tamaño:4162Kb

Precio:$150

Soporte:Digital

Formato:PDF

Idioma:Español

Libros relacionados

Un día en terapia - Ruiz, Mayra

Un día en terapia - Ruiz, Mayra

Una vida con Sol - Cortés Teherán, Marisol

Manual de procesos eventos de softcombat AMEXCOMBAHD - Silva González, María Martha Margarita; Sosa Compeán, Liliana Beatriz; Armenta Alanís, Alma Sonia; Díaz Tovar, Mariela Mitchel; Martínez Mendoza, Diego André; Carrizalez Sánchez, Yahaira Kalehui; Estrada De la Rosa, Melanie Libeth

Reseña

No era adicción. Era el dolor. El dolor que nos enseñaron a callar desde niños. El que había que tragarse en silencio para no incomodar, el que nadie se atrevía a mirar. Por eso, cuando alguien se pierde en una adicción, no basta con quitarle la sustancia. Hay que preguntarse: ¿qué estaba anestesiando? ¿Qué herida estaba supurando en secreto?

Una adicción no siempre viene en forma de droga o alcohol. A veces se disfraza de relaciones que duelen, de vínculos que destruyen, de la necesidad de ser amado aunque eso implique ser humillado. A veces, se mete por los ojos en forma de pantallas: videojuegos, redes sociales, mundos virtuales donde los adolescentes se refugian porque el mundo real les hace sentir que no valen nada. No es que estén escapando por debilidad. Es que nadie les enseñó que tienen algo dentro que merece ser defendido.

No podemos seguir combatiendo los síntomas sin tocar la raíz. Porque si no sanamos el dolor, la adicción encontrará otra forma de manifestarse. Mientras no enseñemos a las personas —y sobre todo a los jóvenes— a reconocer sus talentos, sus virtudes, sus fortalezas internas, seguirán cayendo. Y no por vicio, sino por desesperación.

Las adicciones no son el problema. Son el grito. El grito de alguien que ya no sabe cómo pedir ayuda.

No se trata solo de salir adelante. Se trata de recordar que existe una versión de ti que no necesita anestesia, porque aprendió a habitar su luz… y también su oscuridad.